por Álvaro André Zeini Cruz

Assistindo Roda de Fogo na Globoplay, me peguei perguntando: no contexto de uma vigente comercialização da nostalgia, faria sentido um remake da novela de Lauro César Muniz e Marcílio Moraes? A resposta me parece dúbia, e a letra do tema de abertura, composto por Marina Lima e Antonio Cicero, me parece uma pista “Pra começar”.

Pra começar

Quem vai colar

Os tais caquinhos

Do velho mundo?

Pátrias, famílias, religiões

E preconceitos

Quebrou não tem mais jeito

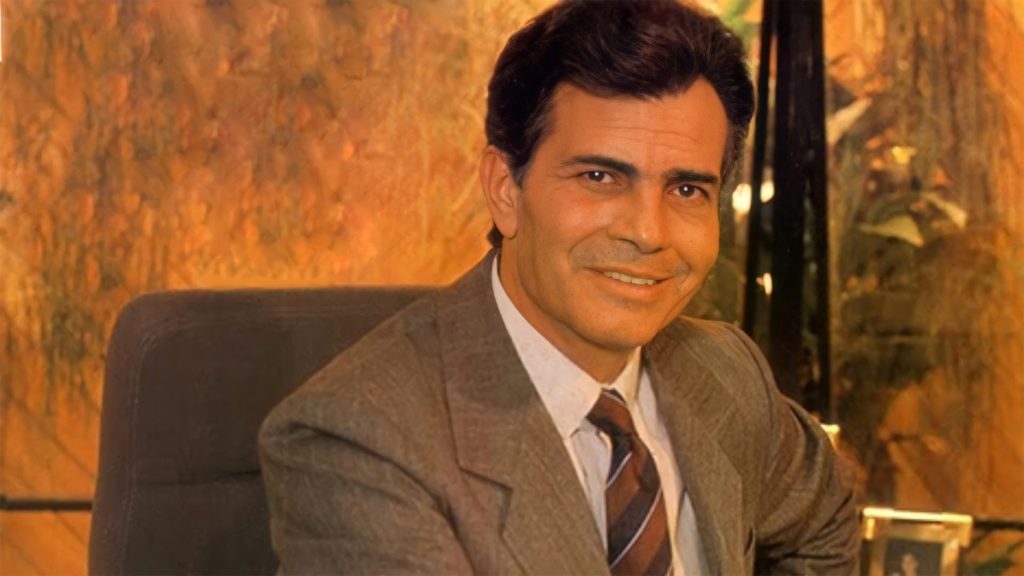

A pergunta inicial interroga um sujeito ao passo que anuncia uma constatação: o velho mundo desta colônia de exploração está em cacos. Ruiu quando a carapaça ditatorial — culminância de uma tradição de autoritarismos e violências — estilhaçou após 21 anos, deixando, sobre terras continentais, objetos inanimados, mas ainda cortantes. A questão não deixa de ser uma provocação: existem mãos preparadas ou dispostas a fazer do antigo vitral de “pátrias, famílias, religiões” um mosaico? É mesmo possível ou necessário recolar essas peças preconceituosas que, talvez, não tenham jeito? Tais perguntas compõem os diversos eixos de Renato Villar (Tarcísio Meira), o corrupto poderoso cuja redenção propõe uma utopia de país.

Tendo prosperado sob o condão ditatorial, Renato é um filho pródigo que, desvencilhando-se do amor “bandido” pela guerrilheira Maura (Eva Wilma), escolheu viver essa pátria de famílias, casando-se com o sobrenome de Carolina (Renata Sorrah). O casamento, no entanto, é um negócio como outro qualquer, garantindo portas abertas a Renato, e a Carolina, um sonho — o de se tornar primeira-dama da República, na primeira eleição direta após a Constituinte. A única incongruência é que Carolina se porta como uma espécie de sinhá ressentida, operando pequenos jogos maquiavélicos, enquanto Renato segue como o Senhor do engenho adaptado ao desenvolvimentismo e à modernidade, o patriarca em pleno exercício do patrimonialismo.

Renato não age sozinho, tem entre seus súditos uma alta nobreza, que compõe a tal roda de fogo. O advogado Mário (Cecil Thiré), o político Paulo (Hugo Carvana), o empresário Benson (Carlos Kroeber) e o influenciável Felipe (Paulo Castelli) são os principais “conselheiros” do presidente do grupo Villar, braços fortes de várias maracutaias, que acabaram indo parar num dossiê. É para recuperar esse documento que Renato se aproxima de Lúcia (Bruna Lombardi), juíza, a princípio, incorruptível, que se apaixona pelo empresário. A paixão se torna recíproca, mas só depois que Renato descobre que tem os dias contados devido a um angioma cerebral inoperável (belíssimas, as sequências de Tarcísio Meira desolado pelas ruas remetem tanto a Nouvelle Vague quanto ao Cinema Marginal); até então, cada gesto de Renato era lido pela dúvida.

É a consciência da finitude, posta a esse homem que se considerava imortal, que muda o sentido da roda, tramando questões existenciais às políticas já antes colocadas. Uma crise é deflagrada quando essa estátua de empresário começa a agir como homem mortal, de carne e osso: antes de partir, Renato deseja viver esse amor com Lúcia, além de corrigir seus erros com Maura (que, torturada pela ditadura, ficara internada numa clínica psiquiátrica no exterior) e com o filho dos dois, Pedro (Felipe Camargo), moço meio perdido, que perambula por aí intimidando os outros com um taco de golf (uma versão light do personagem de Laranja Mecânica). Mas se Renato vive conflitos existenciais, o dilema ao qual Lúcia é arrastada compromete sua posição pública; é, portanto, político. Mesmo regenerado, Renato só tem a oferecer a ela um amor chantagista que, ou corrompe, ou se restringe a ser platônico.

Para além dessas questões éticas/teóricas, o debate externo/prático de Renato é contra essa roda, que, agora, gira de maneira autônoma, formando um redemoinho para engolir sua, outrora, principal engrenagem e força motriz. Essa nova dinâmica não é simples: ignorantes das motivações de Renato, esses sujeitos-homens se sentem perdidos e traídos pelo capitão donatário-quase-presidenciável, por quem tinham uma profunda admiração (sobretudo o personagem de Thiré, que nutre uma paixão platônica por Renato). Para que os ventos continuem queimando no sentido de sempre (de cima para baixo, desde 1500), esse petit comité aciona figuras adjacentes, como o patriarca de honra (vivido por Mário Lago), o capanga Anselmo (Ivan Cândido), o mordomo e ex-torturador Jacinto (Cláudio Curi) e o tio de Carolina, o General Hélio D’Avila (Percy Aires). A disputa pelas provas criminais e pelo poder do grupo Villar — uma holding de empresas, não se sabe ao certo do que — se intrinca entre classes e sanhas autoritárias, culminando numa trama de assassinatos em que, curiosamente, várias vítimas são dadas como desaparecidas. Como nas ditaduras.

Duas figuras desse núcleo expandido traçam correlações interessantes: responsável pelo assassinato que deflagra a trama, Anselmo é um capanga urbano, que, nesse Brasil em redemocratização — mais flexível no contato entre as classes —, vê a filha secretária namorar o filho do empresário que matou. Na outra ponta dessa truculência física, está a bravata do General Hélio D’Avila — espécie de premonição atual do General Heleno —, que, já em 1986, impunha seus feitos hipotéticos e sua suposta força bruta em grasnados de vovô rabugento. No capítulo 66, duas cenas aparelham esses dois resquícios ditatoriais. Na primeira, após ouvir os desaforos do “suburbano” Seu Brandão (Carlos Vergueiro), o General D’Avila vocifera frases como “ele não sabe o risco que correu” e “eu sou capaz das coisas mais arrojadas”, até, por fim, culminar em seu bordão — “eu sou terrível!”, esbraveja ridiculamente, acompanhado por uma variação zombeteira dos acordes de William Tell (música comumente associada a corrida de cavalos). General aposentado, D’Avila é, em Roda de Fogo, a face envelhecida e saudosa de uma ditadura rememorada/representada de forma farsesca. O gancho do capítulo, no entanto, traz uma ditadura abjetamente viva, pulsante em sua característica de articular pequenos poderes e grandes torturas. Num trote a mando de Mario e Carolina, o capanga Anselmo atua como o antigo torturador de Maura Garcez: “seja bem-vinda ao Brasil. Quem está falando aqui é o homem que já botou as mãos em você. […] Eu torturei você e foi uma delícia”, diz Anselmo, com um sadismo que traz a dúvida — farsa ou memória? Teria Anselmo, de fato, torturado Maura?

É nesse limiar que Roda de Fogo ascende como uma novela colada ao término da ditadura, ora ridicularizando a inteligência dos corpos que a compuseram, ora alertando para a sobrevivência de um Zeitgeist sádico, duradouro, herdeiro de uma República golpeada, de um Império escravocrata, de uma Colônia que permanece em seu traço exploratório. A pergunta inicial se abre a um paradoxo: um remake não faria sentido no que diz respeitos a uma recuperação imediata do período ditatorial; não mantendo as idades dos personagens e correlações entre fatos e períodos. Por outro lado, faria, no sentido de que, os anos entre 2018 e 2022 nos mostraram que sempre há Generais Hélios-Helenos e seus filhos e netos, dispostos a sujar as mãos colando os caquinhos, recompondo-os em rebrandings de velhos vitrais (“Deus, Pátria, família e liberdade”).

Outro ponto a favor é que, mesmo com os braveteiros fora do poder, os sorrateiros seguem, num Brasil que, agora, mancomuna abertamente, na Coisa Pública, Mários e Anselmos, patrocinadores e braços fortes, mandatários e capangas. A Roda de Fogo, exposta entre ontem e hoje na Câmara dos Deputados, lançou fumaça para que o Senado aprovasse um inconstitucional Marco Temporal, mas o poder de fogo em si foi mal televisionado: o presidente Hugo Motta ordenou que cortassem o sinal da TV Câmara; depois, prosseguiu na anistia ao golpismo bolsonarista, na calada da madrugada, quando a audiência — seja televisiva ou das redes sociais — é sempre menor. O elenco atual desses homens públicos revela também um otimismo inverossímil da novela de 1986 (e daqueles dias de redemocratização): não se sustenta mais a utopia de Renatos, a crença de que o poder passará por uma epifania redentora que suprimirá os interesses particulares em prol do público. Tampouco o final ambíguo da abertura, com o homem transmutado em estátua, uma vez que faltam heróis (e ideias) a serem eternizados, sobrando essa volatilização pública da narrativa (no sentido mitológico daquilo que carrega um valor, uma crença) no fogo das informações. Resta crer na utopia proposta nos versos finais de Marina Lima e Antônio Cícero, quando a música varia em “pra terminar”:

Se tudo cair

Que tudo caia

Pois tudo raia

E o mundo pode ser seu.