por Alvaro André Zeini Cruz

“Revendo Grey’s Anatomy. Ontem o George morreu. Assisti com você quando morávamos juntos em Curitiba. Deu saudade.“

Mensagem de minha irmã, dia desses. Dividimos o apartamento da Padre Germano Mayer entre 2008 e 2010; eu cheguei em 2006 para cursar Cinema; ela, dois anos depois, caloura em Turismo. Quadras acima (com a provação de uma subida), ficava a filial menos movimentada da Cartoon Vídeo, cuja loja mais ilustre — porque tinha um segunda andar só de clássicos e cults — ficava no Cabral. A loja do Cristo Rei era menor, mas superava uma locadora de bairro; estava numa avenida com nome de ditador e era abençoada por um posto de gasolina. Naquela época, já registrava o boom do que alguns chamaram de 3ª era de ouro da TV americana; por isso, boa parte das prateleiras estava devidamente preenchida por boxes de séries. Esporadicamente eu saltava do Cabral-Portão no ponto da Souza Naves e subia a ladeira até chegar à avenida com nome de ditador para uma série desses encontros, não com os filmes (porque esses eu trazia da loja do Cabral), mas com The O.C., Lost, Desperate Housewives, Friday Night Lights, Damages e, claro, Grey’s Anatomy.

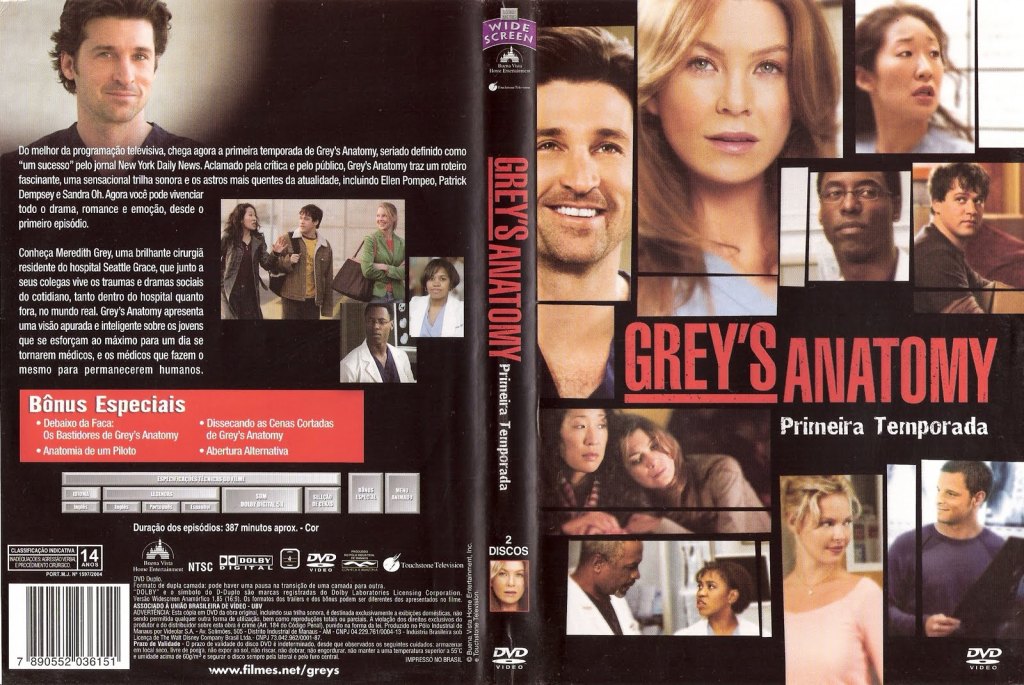

No ar desde 2005, a série médica — cujo frescor era enxertar uma prótese folhetinesca no procedural — já era um sucesso mundial e uma obsessão para o pessoal do Séries Etc., podcast comandando por Claudia Croitor, Carlos Alexandre Monteiro e Thaís Jordão na época em que tudo nesse meio era mato; era preciso baixar o episódio, exportá-lo para o Itunes e, dali, enviá-lo ao iPod para só então conseguir ouvi-lo durante o ritual semanal de lavar louças (universitários só lavam louça uma, no máximo duas vezes por semana; minha irmã lavava menos). Grey’s era presença privilegiada não só nos episódios, mas nas notícias publicadas no site homônimo, que dera origem ao podcast. Um belo dia (e, no momento da escrita deste texto, tenho dúvidas se foi mesmo na filial do Cristo Rei), dei de cara com a box composta em fragmentos fotográficos de médicos photoshopados quebrando a quarta parede da capa. Talvez esse conjunto de olhares provocadoramente dúbios tenha me convencido a apanhar a caixa e dar a ela uma chance em minha TV de tubo; vinte e uma polegadas, com moldura prateada, ostentadas na sala de estar, diante de um sofá-cama laranja (desses de tecido áspero que marcam a pele), tão simpático quanto desconfortável. O fato de anos antes, eu ter passado cerca de dois meses em Bainbridge Island — ilha conectada à Seattle por uma daquelas balsas em que Meredith Grey (Ellen Pompeo) quase morreu — foi a cereja nesse bolo de desculpas para ver uma série que, desde sempre, tem cara de guilty pleasure.

Entre idas e vindas, Grey’s Anatomy nunca mais saiu da minha TV. É verdade que tivemos desencontros, hiatos longos, um reencontro recente (graças a Mariana, que resolveu maratonar): foi só na pandemia que vi, por exemplo, a morte de Derek Shepherd (Patrick Dempsey) na 11ª temporada, enquanto testava um Airclimber da Polishop (eu testava o Airclimber; Derek morreu num acidente de trânsito). O atraso nesse desfecho não anula o fato de Meredith Grey ser uma velha conhecida, que esteve em minha temporada curitibana, mesmo vivendo numa cidade ainda mais chuvosa do que a capital paranaense. Com ela, Cristina Yang (Sandra Oh), George O‘Malley (T. R. Knight), Izzie Stevens (Katherine Heigl) e Alex Karev (Justin Chambers), todos internos, socorrendo infartos em elevadores paralisados ou estabilizando com as próprias mãos bombas alojadas nas entranhas de pacientes. E, claro, transando um bocado, porque (como eu digo em sala de aula) essa é a franchise de Grey’s Anatomy — médicos que transam e, nas horas vagas, salvam vidas.

Grey’s segue para sua 20ª temporada. Nenhum dos personagens do “quinteto de internos” continua na série; nem Meredith, que batiza o show e o deixou no último ano (ao que tudo indica, ela fará apenas participações esporádicas). E se as mudanças e baixas no elenco são compreensíveis em séries tão longevas, imagine em uma cujos bastidores dariam uma série à parte (e que geraram o ótimo livro How to save a life, de Lynette Rice). O que é intrigante nisso tudo é que uma das bases que tem se repetido entre roteiristas e manuais de roteiros de séries é que o público volta a essas narrativas por conta do vínculo com os personagens. Nesse sentido, impressiona a persistência do drama médico criado por Shonda Rhimes, uma vez que, entre chegadas e partidas, só dois nomes do elenco original permanecem — Chandra Wilson (que interpreta Miranda Bailey) e James Pickens Jr. (“Chief” Richard Webber). Mais do que isso, a questão instigante é: como Grey’s Anatomy conseguiu manter-se relevante num contexto de transição da TV aberta (e da maturidade das séries a cabo) à emergência dos streamings?

Abro aqui uma série de hipóteses (mais enxuta do que 19 temporadas). Antes de qualquer outra elucubração, é preciso lembrar, que como ocorreu com E.R. nos anos 1990, o sucesso de Grey’s Anatomy tornou a série a representação do drama médico como subgênero da televisão americana. Isso não só a blinda como franquia/marca, como aciona um imaginário acerca dos procedurais médicos que passa pelas histórias do Grey Sloan Hospital. Além disso, a série sempre esteve garantida nos streamings: nos Estados Unidos está na Hulu (da Disney); no Brasil, esteve na líder Netflix, na Prime Video e na Globoplay, mantendo-se nesse amplo menu on demand até migrar com exclusividade para o Star+, também da Disney (que, por sua vez, é dona da ABC, canal de origem do drama). Essa inserção nos streamings somada à grande quantidade de temporadas fez de Grey’s Anatomy uma dessas séries propícias ao bing watching. A qualidade técnica da captação de áudio e imagem, já em alta definição, também fez com que a Grey’s envelhecesse relativamente bem no sentido de, até aqui, manter uma certa impressão de atemporalidade. Uma história contada recentemente por Katherine Heigl a Ellen Pompeo ilustra a facilidade com que Grey’s Anatomy chegou a novos públicos através dos streamings: Heigl narra que, ao ser abordada por uma jovem fã (nascida após 2005), ouviu da garota — sabe a Izzie Stevens de Grey’s Anatomy? Você é mãe dela?

É provável que esse caso de não reconhecimento da atriz — e incapacidade de imaginar que os episódios e a Heigl tenham envelhecido — se dê porque, além dessa pouca obsolescência imagética, o estilo televisivo da série é predominantemente denotativo. Isso porque, em Grey’s, a câmera é quase sempre submissa à ação, uma vez que busca captá-la de maneira clara e em prol do melodrama, rejeitando composições intrincadas e simbolismos; ainda na esfera do estilo, a série sempre preferiu apostar nos paralelismos da montagem e na música indie/pop. Assim, apesar da prevalência do modo single camera, o despojamento imagético faz com que Grey’s seja uma dessas séries que ainda parecem televisão (ou que, pelo menos, não almejam parecer cinema). Esse pseudo-naturalismo de uma estética que poderia ser do “ao vivo” será sublinhado pelos erros e acertos orgânicos da narrativa, que aparecem como coisas que acontecem na vida.

Não à toa, outra variável que me parece importante é que, apesar da diminuição e irregularidade da audiência, Grey’s Anatomy continua com um considerável número de espectadores “ao vivo”, mantendo-se (de novo) como uma típica série de TV aberta; isto é, com a flexibilidade não só de se moldar à recepção do público, como de capturar rapidamente questões contemporâneas. Prova disso é a 17ª temporada, que colocou a Covid como arco principal e, numa tríade particular de episódios, confrontou a pandemia com outros dois momentos históricos traumáticos — os atentados de 11 de setembro e o assassinato de George Floyd. Essa agilidade em decodificar e recodificar é inerente às narrativas de canais abertos, e, embalada nessa estética da espontaneidade, emerge pelo melodrama de maneira urgente, sem escamoteamentos e subtextos, apenas com a promessa do discurso direto e da pura emoção. O telespectador que vai a Grey’ssabe que ali não precisará analisar a relação entre o vôo dos patos e a ansiedade em Tony Soprano, nem interpretar a viagem final de Don Draper ou os simbolismos das filiações em Succession. Em Grey’s Anatomy, o drama é frontal; a barra do metrô que atravessa dois desconhecidos pode até suplantar as vidas dos médicos em metáforas, mas a voz de Meredith estará sempre presente para garantir que não haja alegoria mal compreendida.

A última hipótese (que não anula as outras) para tentar explicar a perseverante relevância de Grey’s Anatomy faz com que eu volte ao âmbito pessoal e à mensagem de minha irmã: assistimos juntos a morte de George O’Malley (e acho que vimos nas “segundas da Sony”), mas lembro que, antes, eu já havia visto a cena do elevador “Off I go” (e acompanhado toda a polêmica saída de T. R. Knight) graças a um arquivo trazido via Torrent, exibido na tela defeituosa do meu velho notebook HP. Que, no entanto, sobreviveu ainda alguns anos para que eu visse a morte da mini-Grey Lexie (Chyler Leigh) na famosa queda do avião (na 9ª temporada); eu já morando em São Paulo, no quarto dos fundos do apartamento de um amigo (onde vi também o episódio do tiroteio). E se a 3ª temporada me lembra uma das maratonas que fiz com DVDs da Cartoon Vídeo, a 4ª marcou em mim não só o ano da greve dos roteiristas, como a interrupção abrupta do romance entre Izzie Stevens e George O’Malley (pelo qual acho que só eu torcia). O episódio musical, tenho quase certeza ter visto a bordo de um ônibus (Curitiba-Bauru? Bauru-SP? Quem sabe… ônibus têm sido outra constante em minha vida); o what if, na Sony, cujos comerciais da série beirava o nonsense. Descobri Snow Patrol na morte de Denny Duquette (Jeffrey Dean Morgan), assisti Izzie se curar de um câncer incurável para deixar a trama de maneira estabanada episódios depois, mas só vi a saída não menos esdrúxula de Karev recentemente, com Mariana. Talvez porque eu tenha abandonado Grey’s Anatomy junto com Sandra Oh (que teve um desfecho digno) e só voltado ao Seattle Grace anos depois. Talvez porque eu sou do tempo em que o hospital se chamava Seattle Grace… Essa deambulação reminiscente serve como evidência anedótica para meu ponto aqui: séries duradouras podem enlaçar memórias e fincar estacas temporais nas vidas de seus espectadores.

Apesar de piegas (o que me parece pertinente a um texto sobre uma série que nunca temeu a pieguice), esta digressão pessoal expõe uma característica que só é possível a séries longevas como Grey’s Anatomy: a capacidade de se retroalimentar de maneira profunda de algo que está em voga — a nostalgia. Grey’s não me parece ser uma série complexa (não no sentido designado por Jason Mittell), mas, entre momentos mais e menos autoconscientes (a praia de Meredith como uma construção nostálgica calculada), agencia uma nostalgia mais genuína do que esta comercializada em séries como Stranger Things (nostalgia por um determinado tempo/estilo) ou por revivals como Will & Grace (retomada após uma evidente interrupção temporal). Isso porque o prolongamento contínuo da serialização possibilita conexões com as vidas do público: este episódio eu vi com fulano, aquele, com ciclana; neste eu morava lá, naquele, ali. O episódio da bomba, vi na Padre Germano Mayer (e revi no apartamento do Vila Inglesa). O (não) casamento de Cristina foi em DVD, o (não) casamento de April (Sarah Drew), na Netflix. O’Malley morreu quando eu estava na faculdade, Cristina saiu quando eu estava concluindo a pós-graduação. Ah, e Derek morreu enquanto eu estava no Airclimber (um conselho: não comprem).

Se uma série regular costuma ser mantida pela capacidade de seus personagens aprofundarem relações já apresentadas ao público numa temporalidade que se estende (ou se estendia) semana a semana (sobre isso, ver William Rabkin), Grey’s parece se retroalimentar não só de sua longevidade, mas de tudo o que isso traz — inclusive as más escolhas narrativas, as saídas abruptas, os conflitos recauchutados. Entre temporadas melhores e piores, arcos memoráveis e esquecíveis, episódios eletrizantes e aborrecidos, figuras fascinantes e desprezíveis, vai se fazendo meio como a vida, nessa costura entre acontecimentos, catarses, banalidades e mediocridades, sob a única certeza de que o casting é sempre passageiro e as tratativas dessas passagens nem sempre são coerentes. Como na vida.

Acontece, às vezes, de eu olhar para o passado e recalibrar a contagem dos anos a partir do raciocínio isso aconteceu na época em que tal coisa aconteceu em Grey’s Anatomy, então foi no ano tal.

Amanhã faço 35 anos. Para mim, Grey‘s Anatomy existe há 17. Meia vida. Não é para qualquer série.