por Álvaro André Zeini Cruz

Dias atrás, eu trabalhava em sala de aula O Olhar opositivo, texto de bell hooks que repensa/propõe um cinema a partir da perspectiva da mulher negra. Mas, ao invés do filme discutido por hooks em seu artigo, optei por um curta que me inquieta há alguns meses, realizado por uma mulher, brasileira, negra. Escolhi Ferradura, de Bea Gerolin.

Eu sabia que Ferradura cabia ao que hooks propusera como olhar o positivo, mas ainda não sabia o quanto, a dimensão de tal enquadramento. Mas os filmes — esses objetos maravilhosos — revelam seus mistérios sob a condição mínima de olhá-los; e o olhar conjunto, ali em sala de aula, revelou-nos a curva dessa ferradura.

Gerolin faz um documentário performático — que fala sobre si e sobre os seus — acerca do abandono paterno, a partir de conversas dela com mãe, Lucia, e com o casal de irmãos, Vitória e Otávio. Ela, no entanto, desassocia o filme da entrevista participativa comum, descorporificando, de imediato, as vozes, tirando-as das talking heads. Tal procedimento permite que esse vococentrismo se espalhe de maneira aurática, misturando falas que tratam de si próprias e dos outros. As imagens por onde esses discursos ecoam a falta, consumam-se como antíteses, presenças impostas e opostas ao olhar.

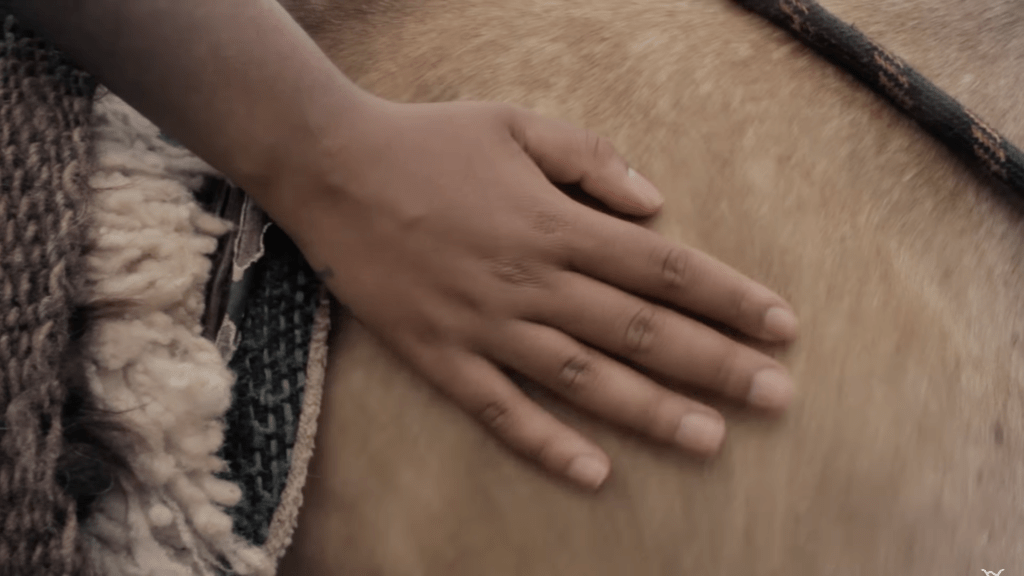

A mão sobre a alça da leiteira no quintal. O cotovelo no banco de rodoviária. O algodão doce caído entre mãos e pernas deixadas no parque de diversões. Esses estilhaços reencenados do abandono são células autônomas, que orbitam os planos bucólicos que vão e vem. É numa dessas inserções campestres que o toque deixa o inanimado para encontrar os pelos de um cavalo; a mão afaga com ternura e desinteresse, como se acarinhar fosse o gesto humano mais basilar. Nesse sentido, não basta o todo da cena, é preciso enquadrar esse gesto primordial, o carinho num corpo vivo, que se torna punctum graças à reação da carne do bicho, que reage, tremula em espasmos involuntários. A primeira oposição de Gerolin está em contrapor a ausência através dessa documentação poética, apurada nas texturas, que provoca os neurônios-espelhos a verem e sentirem a matéria pelo tátil. Cinema que deixa de ser mera ilusão para tornar-se presença, mesmo a partir de uma falta.

Não basta. É preciso retratar os corpos permanentes, donos das mãos que ilustram e das vozes que assombram o filme. Gerolin usa o performático à performance, que, primeiro, fragmenta as carnes e as peles nesses detalhes, para, então, centralizar os todos, os corpos inteiros, na imagem, olho ao olho com a câmera. Posta desde a cena inicial, quando a cineasta desponta em meio à mata, essa frontalidade recobra e encara olhares duplamente negados — pelo pai, na janela entre a vida e a forma fílmica, e pelo próprio cinema, que, ao longo de sua história, invisibilizou existências como essas, colocando-as para além das margens.

Assim, a ferradura surge como forma em que falta uma parte, mas que não perde seu sentido de completude. Essa lacuna entre os pólos é completada mentalmente, pela memória impregnada nos corpos presentes e nas vozes descorporificadas. Jamais imagem indicial, esse pai — do qual não se tem vestígios — ensaia uma volta pela imagem icônica, mas o desenho à mão não se completa; talvez porque essa ausência esteja posta de forma justa, pelas imagens que existem, que se dispõem e são dispostas nessa mise en scène em que a ferradura, mesmo lacunar, é forma centrípeta. O olhar inevitavelmente recai sobre a mãe, o irmão, a irmã, a cineasta no centro do quadro (seja em campo ou no extraquadro). Só o que eles fazem é olhar de volta. Em um filme sobre o invisível, isso é tudo.