por Álvaro André Zeini Cruz

Ir a Bauru era uma aventura: além da viagem, havia os viadutos, que interligavam a estrada vicinal à Marechal Rondon, onde ficavam os principais acessos à cidade. E os prédios, que se anunciavam no horizonte aos poucos, entre as subidas e descidas da estrada menor. Aos cinco anos, ele não havia visto muitos viadutos ou prédios, não desses altos, com elevadores: em Itápolis, havia um único edifício comercial, de poucos andares, e um residencial, mais alto, que permaneceu inacabado durante os dez anos em que o menino morou na cidade.

A ideia de as pessoas morarem uma em cima da outra pode ser intrigante quando os anos cabem nos dedos de uma mão. Semáforos também, já que eram outra coisa rara numa cidade com pouco trânsito. Em Bauru, havia vários pontuando as esquinas da Duque de Caxias, a avenida que passava a uma quadra do destino. Afinal, a “cidade sem limites” não era só trânsito; era também estada, mais especificamente na Aviador Gomes Ribeiro, na casa do Seu Calixto e da Dona Íris. A casa dos avós.

O sobrado, por si só, se impunha como (mais) uma aventura a qualquer criança: o quintal enorme era marcado por uma mangueira próxima à piscina retangular, coroada por um banco propício para bater manga coquinho. A escadaria vertiginosa tinha os degraus vazados e podia acionar adrenalina equivalente a de uma montanha-russa a um garoto com medo de altura (aliás, com medo de quase tudo). Revestida com lascas de pedra madeira branca cintilante, a fachada do primeiro andar parecia cravejada de diamantes. Ou seja, a casa era a aventura e o próprio baú do tesouro.

A lembrança mais antiga da avó era diante dessa fachada; o carro passa pelo portão e, pela janela lateral, passa também Vó Íris, fuçando entre os ramos das primaveras (que, para uma criança de cinco anos, eram rosas). Aliás, é passada a hora de dar nome a esse ser no banco de trás, até para economizarmos (dentro do possível) a repetição das palavras “criança”, “menino”, “garoto”. André. A família o chamava assim, pelo segundo nome, para diferenciá-lo do pai. André e a casa parque-de-diversões, destino das férias e de alguns finais de semana (que se multiplicaram ao longo dos anos). Mas este não é um texto sobre a copa, nem sobre a parede cheia de pratos decorativos trazidos de viagens, tampouco sobre a fruteira três andares que meu avô explorava pacientemente depois do almoço. Também não é sobre os retratos que preenchiam a parede do hall, ou sobre o quadro de tourada que pontuava a subida da escada. Este é um texto sobre a sala.

Na disposição normal das casas, seria uma sala de visitas (e era, de fato, embora D. Íris resguardasse, na outra ponta do corredor, uma sala mais refinada, para visitas ilustres, isto é, quem não era de casa). De qualquer forma, ali eram servidos cafés e sequilhos a quem adentrasse a segunda porta à esquerda da principal (a primeira era o escritório da avó, lugar proibido, quase sagrado). Na sala-de-visitas-que-não-era-de-visitas, as visitas podiam acomodar as respectivas bundas nos sofás de alvenaria, sobre as almofadas com motivos de folhagens. Naquele tempo, Calixto, o dono da casa, também se aconchegava por ali, geralmente sem camisa, se não houvesse visita (se as filhas ou netos sentavam-se ao lado, logo eram requisitados para uma coçadela nas costas). A poltrona-do-papai era da vovó: era nela que Íris se acomodava para ver TV, às vezes com um prato de mexericas no colo; mexericas cujos gomos só seriam comidos quando estivessem lisos, sem nenhum fiapo. Era nessa sala, meio de banda, que ficava um velho televisor desses de chão; a tela curva emoldurada em madeira. Foi ali que André viu o fantasma que não lhe causou susto, mas um assombro de outra espécie. Não imaginava que ele o assombraria por anos a fio. Mas, antes, houve um trem-fantasma.

Passeios em shoppings, cinemas e lanchonetes costumavam completar as viagens à casa dos avós. Naquela noite, no entanto, André foi a um parque de diversões. E lá, a um trem-fantasma. A impressão que um passeio num trem-fantasma faz numa criança de cinco anos forma uma espécie de borrão entre escuro, luz negra e máscaras de látex. Ou, pelo menos, foi assim com André. Ou Déda. Ou Dé. Tanto faz. Fato é que voltou à casa dos avós, mais especificamente à sala dos avós, pronto para contar a aventura. No entanto, encontrou a sala numa escuridão incomum, num silêncio incomum, sem muita brecha para o falatório infantil de um menino que encarara o escuro e o sobrenatural a bordo de um vagão (e, provavelmente, um daqueles “sucos” plastificados em formatos de peixes, telefones, carros, armas). Só a tela da TV brilhava. E, nela, havia um homem; o primeiro que o menino viu daquele jeito.

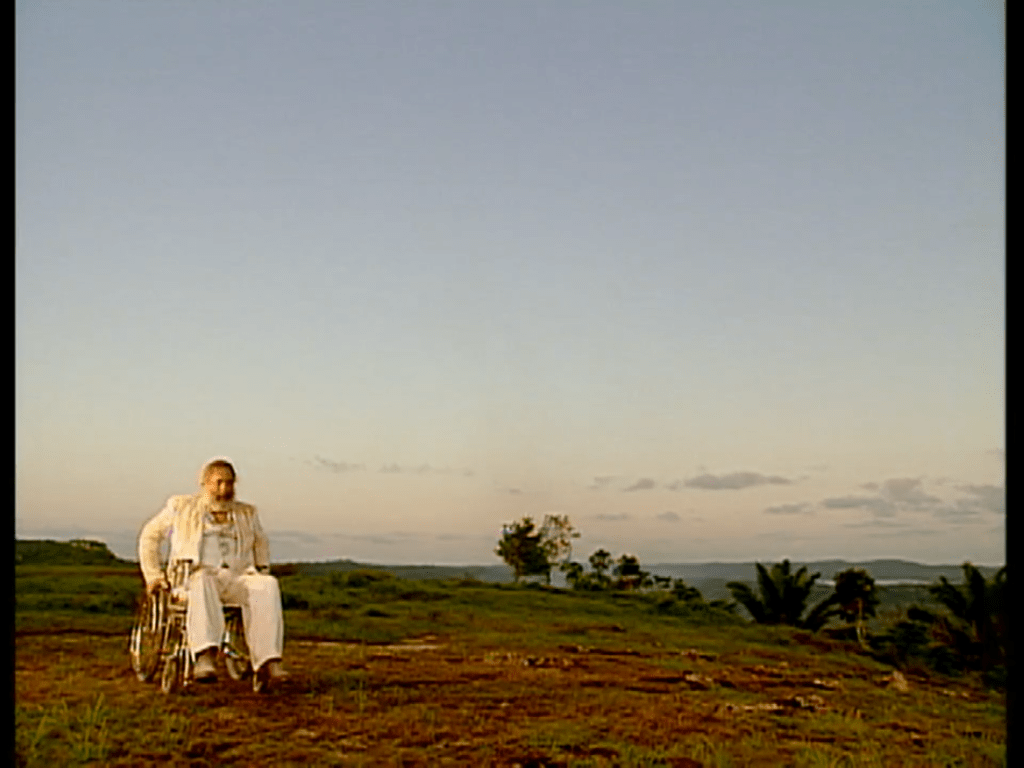

Era um homem em uma cadeira de rodas. André nunca havia visto um homem numa cadeira de rodas. Por que será que ele estava assim? A televisão não respondeu, porque a televisão não responde nada, ela mostra. Mostra um homem de camisa branca, cabelos brancos, barba branca; branca e comprida, bem maior do que a do pai ou do que a de qualquer outro pai. Anos depois, o menino descobriu que aquele sujeito também era pai, inclusive um pai simbólico. Mas, naquela noite, na hora daquele (provável) último capítulo, era só um homem diferente de todos os que ele já havia visto; um homem que lhe roubou o conto do trem-fantasma para, em seguida, roubar-lhe a atenção, o olhar, a memória, os anos.

Se o passeio no parque virou um borrão, a imagem de José Inocêncio combalido, esforçando-se para mover a cadeira de rodas no meio do mato, fez-se e ficou, em contornos bem delineados. A persistência retiniana acionou outras permanências, como a lembrança do Jequitibá computadorizado, que, dois anos depois, voltou a brotar; desta vez, na cozinha de Itápolis, na Semp 10 polegadas, no Vale a Pena Ver de Novo. Ou como a permanência da escrita, do menino que descobriu as novelas e brincava de escrevê-las num caderno Tilibra 20 matérias. Adulto, já mais Álvaro do que André, reencontrei José Inocêncio, agora ciente de que aquela imagem da infância guardava uma saga, cheia de outras imagens maravilhosas. Foi sobre essas imagens e sons que permaneci persistentemente entre 2014 e 2018, anotando peripécias e travellings, descrevendo a pele para descobrir o coração. Tais imagens, inclusive, me levaram à Inglaterra (mas me devem ainda uma viagem à Bahia), onde, no primeiro dia, ao comentar que o estrangeiro aqui estava ali para estudar telenovela, ouvi do dono de um mercadinho paquistânes — Soap opera?! But this is a women thing!

Mal sabia o sujeito que eu me embrenhara no western do homem cordial. Muito menos que o José Inocêncio que me desafiara à análise, renasceria noutro — desta vez, inocente de fato — para me desafiar à crítica; 31 anos após André se deparar com aquele homem feito de luz e sombra, em 480 linhas. Se em 1993, a imagem se impôs como esse fantasma que fascina e assombra, a partir de 2014, duelamos longamente, eu e ela, Álvaro André e José Inocêncio. E quando eu pensava que todos os esforços já haviam sido feitos e que, agora, restaria a mim conviver com essa fantasmagoria apaziguada, confinada na lâmpada mágica da memória e do sensível, Renascer revive num tempo em que meus avós estão mortos, mas convivem com Renascer em mim, nessa lembrança de trem-fantasma. Renasce, em 2024, como drama, ou seja, como ação que se apresenta presente, inédita, obra aberta, que, a cada capítulo, provoca hipóteses e almeja futuros. Nesse cenário, não há duelo possível; restou-me aquilo que cabe à crítica: perseguir a obra, dia após dia. Coisa da crítica. E do Bumba.

Foi o que fiz. Nesse sentido, este texto (provavelmente, o último do ano) é, um pouco, uma retrospectiva dessa perseguição não planejada (porque não existe perseguição arquitetada, elas simplesmente acontecem). É um adeus, consciente de que as despedidas são sempre incompletas, um pouco porque o plasma do fantasma nos invade, um pouco porque sempre há um Bumba a reviver as coisas. Há uns anos, tentei montar um documentário com imagens que captei da casa dos meus avós. Nunca finalizei esse projeto, mas havia um título — A Casa é o mundo e os nossos fantasmas. Dona Íris, cujo nome remete a uma estrutura do olhar, gostava das novelas de Benedito; Seu Calixto, cuja etimologia refere a belo, gostava de bang-bang. Na tela da sala-de-quase-visita de Íris e Calixto, um fantasma se apresentou ao neto, para assombrá-lo, talvez, pelo resto da vida. Um fantasma e um mundo belo.

Adeus, Renascer. E até logo.